砥石を使った片刃包丁の研ぎ方

包丁が切れないと毎日のお料理でストレスになりますよね。包丁の切れ味を保つには砥石で研ぐのが一番です。

砥石を使った片刃包丁(和包丁)の研ぎ方をご紹介します。三徳包丁などの両刃包丁とは手順が少し異なりますので、違いをしっかり見ていきましょう。

目次

片刃包丁ってどんな包丁?

薄く剥く、削ぐ、おろすといった作業が得意な、魚料理や野菜料理に向いている包丁です。

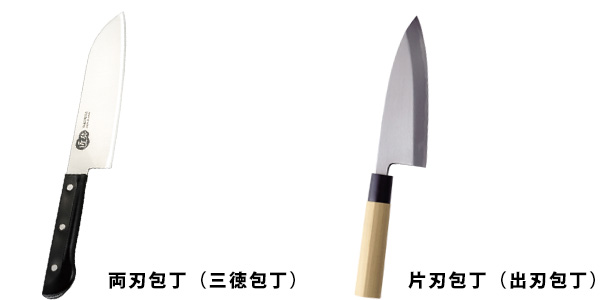

片刃包丁はご家庭でよく使われる三徳包丁などの両刃包丁と異なり、刃が包丁の片側だけに付いている包丁で、いわゆる和包丁に多く見られる形状です。出刃包丁・柳刃包丁・薄刃包丁などが代表的な片刃包丁です。

左が両刃包丁、右が片刃包丁です。

片刃包丁は特定の作業が得意な包丁が多いです。例えば出刃包丁は骨に沿って削ぐ動きが得意なので、魚を三枚におろす時に使うとキレイにおろす事ができます。また刃が厚く強靭に作られているので、魚の骨を切ったり、頭を落としたりする事ができます。

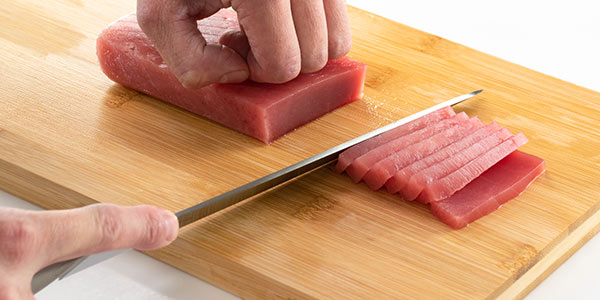

柳刃包丁は長さを活かして食材をキレイに削ぐ事が出来るので、魚の皮を引いたり、刺身を切ったりするのが得意です。薄刃包丁は食材を剥く際に厚みの調整がしやすく、大根を桂剥きする・野菜の皮を剥くといった作業が得意です。

片刃包丁をお選び頂く際は、目的に合ったものをお選びいただく事が重要です。最初は三徳包丁の様な両刃の包丁をお選びいただいた上で、「魚を3枚におろしたい」「刺身を作りたい」という風に料理の幅を広げたくなった時に、目的に合った専用の片刃包丁をお選びいただくのがおすすめです。

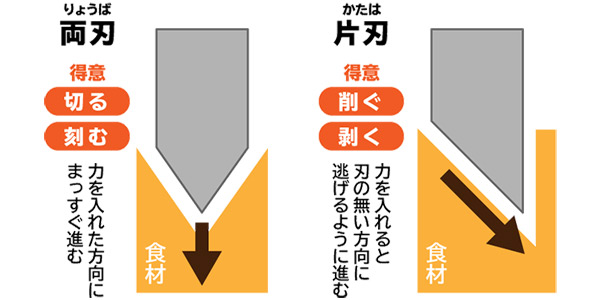

片刃包丁と両刃包丁では、得意な作業が違います。

片刃包丁は真っすぐ力を入れると、刃の無い方向に逃げる(曲がる)動きをする為食材がナナメに切れます。厚みのある食材を真っすぐ切る時は両刃包丁が扱いやすいです。

包丁を研ぐタイミングはいつ?

切った食材の角が立たなくなったら研ぐタイミングです。

包丁は毎日のお料理で食材やまな板に当たる事によって、徐々に刃が摩耗して切れ味が悪くなっていきます。「刺身を切った時に、切り口の角が立たない」「玉ねぎを切った時に、目にしみて涙が出る」といった状態の場合、包丁の切れ味がかなり悪くなっていますので、研ぐタイミングです。

使用頻度にもよりますが、月1~2回程度は研ぐのがおすすめです。

切った食材の角が立たなくなったら

包丁を研ぐタイミングです。

砥石はどれを選べばいいの?

ご家庭での包丁研ぎは「中砥石」と「面直し砥石」を選べば問題ありません。

砥石は目的に応じて色々な種類のものがありますが、ご家庭で包丁研ぎをする際は「中砥石」があれば大丈夫です。砥石のパッケージやラベルに「中砥石」と書いてあるものを選びましょう。

砥石のパッケージやラベルに#(シャープ)から始まる番号が書いてある場合、#800から#2000程度が中砥石になりますので、この範囲のものを選ぶと良いでしょう。また砥石のお手入れをする為に「面直し砥石」が必要になるので、こちらも併せて準備しましょう。

#から始まる番号は番手(ばんて)と言い、砥石の粒度を表しています。数字が小さいほど粒度が大きくなります。数字の小さいものは大きな修正をする時、数字の大きいものは鋭い刃を付けたい時に使います。

包丁を研ぐ為に番手#800~#2000の「中砥石」、砥石のお手入れに「面直し砥石」を用意!

主な砥石の種類はこちらで説明しています。

片刃包丁と両刃包丁の研ぎ方の違い

片刃包丁は両刃包丁と異なり、包丁の片面のみを研ぎます。

片刃包丁は両刃包丁と違い刃が片面にしか付いていません。その為、砥石で研ぐ際には刃が付いている面だけを研ぎます。刃が付いていない面は砥石で研いだ際に出るバリを取る程度にします。包丁の両面を均等に研ぐ必要がある両刃包丁に比べると、片刃包丁を研ぐのは比較的簡単と言えるでしょう。

片刃包丁は刃の付いている面だけを研ぎます。

一方両刃包丁は、包丁の両面を研ぐ必要があります。

(詳しい研ぎ方はこちら)

片刃包丁の研ぎ方の説明

ここでは柳刃包丁(刺身包丁)を使って、片刃包丁の研ぎ方をご紹介します。

用意するもの:包丁、中砥石、研ぎ台(なければ濡れ雑巾)、水を入れるボールなど

包丁を研ぐと研ぎ汁が跳ねて回りが汚れるので、掃除のしやすい場所で研ぐ様にしてください。

1.包丁をよく洗う

研ぐ前に包丁を中性洗剤でしっかり洗い、汚れを落として下さい。

2.砥石の準備をする

砥石によっては使う前に水に漬ける必要があります。砥石の取扱説明書にしたがって水に漬けて下さい。一般的に、砥石から気泡が出なくなるまで10~20分程度水に漬けます。(砥石によっては水に漬ける必要のないものもあります。)砥石を研ぎ台にセットします。研ぎ台が無い場合、濡れ雑巾などを砥石の下に敷いて滑らない様にします。

3.包丁を研ぐ

しっかりと右手で包丁を握ります(右利きの場合)。写真の様に、包丁の根元部分(アゴの部分)を親指で押さえると包丁が安定します。

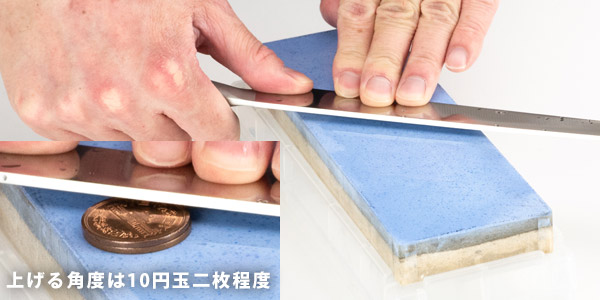

砥石に対して45度程度の角度で包丁の根元の部分を当てます。

刃の部分を砥石に当てる様なイメージで、10円玉2枚が入るくらいの角度で持ち上げます。

左手の指を添えて、砥石全体を使う様にして包丁を研ぎます。包丁を押し出す時に力を入れて、戻す時は力を入れずに軽く戻します。

包丁は指を添えている部分しか研げないので、全体を一度に研ぐ事は出来ません。3~5回程度に分けて研いで行きます。

研いでいるとドロドロした研ぎ汁が出てきますが、この研ぎ汁が包丁を研ぐのに必要なので流さない様にしましょう。

砥石の表面が乾いてきたら水をかけます。

包丁が研げているかどうかは、刃にカエリ(バリ)出ているかどうかで分かります。時々包丁を触ってカエリが出ているかを確認します。カエリが出ていればその部分は研げていますから、先端に向かって研ぎを進めます。

包丁の先端のカーブしている部分は、カーブに合わせて細かく位置を変えながら研いで行きます。

研いでいる際は包丁をしっかり押さえて、角度がなるべく変わらない様に注意しましょう。

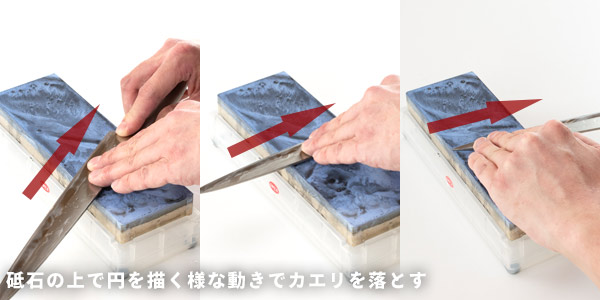

4.カエリを取る

片刃包丁は刃が片面にしか付いていないので、研ぐのは刃の付いている側だけで大丈夫です。包丁の全体を研ぎ終わったら、カエリが出ている部分を砥石にあてて、軽く2~3回研いでカエリを取ります。

5.包丁を良く洗う

包丁を中性洗剤でしっかり洗い、付着した研ぎ汁を落として下さい。

研いだ包丁をすぐ使うと食材に金属臭がうつりやすいので、半日程度置いてから使ってください。

砥石のお手入れ(面直し)について

砥石は使うと表面が凹むので、「面直し砥石」を使って表面を平らにする必要があります。

砥石は使うと表面が斜めに凹みます。凹んだ砥石では良い刃が付かないので、砥石は使うたびに表面を平らに削るお手入れ(面直し)を行うことが望ましいです。

面直し砥石を使って、中砥石の表面を円を描く様にこすって平らにします。

砥石の表面が平らになっているかを確認するにはステンレスの定規を当てるのが分かりやすいです。隙間がなくなれば表面が平らになっています。

使い終わった砥石は流水で良く洗い、陰干しで十分乾かしてからしまって下さい。

面直し砥石を使って中砥石を平らにします。

包丁の切れ味を長持ちさせるにはどうしたらよいですか?

以下の点に注意して、包丁の刃を傷めないようにしてお使い下さい。

- 冷凍した食材を切らないで下さい。冷凍した食材を切る場合は専用の包丁をお使い下さい。

- 刃の部分で缶の蓋等をこじ開けないで下さい。また、左右にこじって使用しないで下さい。

- 金属や石等の硬いものの上では使用しないで下さい。まな板は木のものをお使いいただくと切れ味が長持ちします。

- 包丁を火であぶって使用したり、火のあたる場所に保管しないで下さい。切れ味が悪くなるだけでなく、ハンドル部分の焦げの原因になります。

関連記事のご紹介:両刃包丁の研ぎ方

砥石を使った、三徳包丁など両刃包丁の研ぎ方をご紹介します。

ご意見ありがとうございました。

ご意見いただきましてありがとうございます。ぜひ下記のアンケートにもお答えください。

今後の記事作りの参考とさせて頂きます。